ペダルを踏んだ方が迫力のある演奏になりそうだけど、基本の踏み方が分からない。。。

そろそろペダルを使いたいけど楽譜に書いていないから踏むタイミングが分からない。

見よう見まねでペダルを踏んでみてるけれど、ペダルを使うと音が混ざっておかしくなってしまう。

こんなお悩みありませんか?

ピアノを上達していくうえでペダルは絶対に欠かせないスキルです。

でも踏むだけかと思いきや、思った以上に難しくて奥が深いのがペダルの使いかた。

この記事では、あまり上手にペダルを使えていないあなたや、あなたのお子様に踏むタイミングや音が濁らない使いかたをアドバイスしていきたいと思います。

少しでも参考にしていただけたら幸いです!

この記事を書いたのは

ピアノが大好き!ピアノ研究科「to-ko」です。

我が子がピアノを習い始めた事をきっかけに

自分も大人の初心者「独学ピアノ」として始めました。

前向きに取り組んでいるおかげか

娘は出場させていただいたコンクールでは軒並み賞をとれるくらいに上達しています!

こどものサポートをしながら自分の練習もする中で

ピアノに取り組む心構えや大切なこと、色々と感じながら日々成長を感じています。

同じく頑張る独学ピアノさんや、

子供のサポートの大変さに頭を抱えているママさんの、

少しでも参考になることがあれば幸いという気持ちで今日も記事を更新します!!

ピアノのペダルを踏む目的

ピアノには基本的に3つ(もしくはアップライトであれば2つの場合もあり)足元にペダルが付いています。

それぞれに役割があるのですが、初心者が使うペダルは向かって1番右側にある「ダンパーペダル(サスティンペダルとも言います)のみ」と思って大丈夫です。

(※小さい娘用の補助ペダルがついているので見にくかったらすみません。)

ですので、この記事ではダンパーペダルの事のみ解説していきます。

これからはペダルと呼んでいきますが、全て1番右側にあるダンパーペダルの事だと理解したうえで読み進めてくださいね!

何でもかんでもペダルを踏んで響かせていたら基本の指使いやリズム感があやふやになっていまうからです。

もし、ちょっと自信がないなあと感じる様でしたら、こちらの記事「ピアノはリズム練習が命!効果的なやり方を分かりやすく図解付きで解説!」でリズム練習について分かりやすく説明していますので合わせてご覧ください。

音と音を繋ぐ

ペダルを使ういちばんの理由は、なんと言っても音と音を途切れさせず繋いでいく為です。

フィンガーペダルという技術もありますが、基本どんなに滑らかに弾いたとしても、鍵盤から指が離れると音はそこで途切れます。

そこでペダルを使う事により、指が離れた次の音を繋いでいくことができるんですね。

「ペダル」とついていますが、足元のペダルは使わずに指の動きだけでペダルを使っているかのような滑らかな響きのある演奏をする事をいいます。

ペダルを使うようになって、ピアノがますます好きになったという話はよく聞きますが、この音を繋いで発音される演奏がとても心地良いものだからに違いありません。

音を響かせる

ペダルを使うと、今鳴っている音を持続させることができます。

弾き方次第でダイナミックな響きや神秘的な響きを表現することができます。

音を強調する

特に曲の始まりなど、音を出す前に踏み込んで弾き始めることで、より音が共鳴し強調することができます。

ペダルを踏む足の正しいバランス

ペダルにも基本の踏み方があります。

基本を知ることは何ごとでも大事!

と言うことで、しっかり確認していってくださいね。

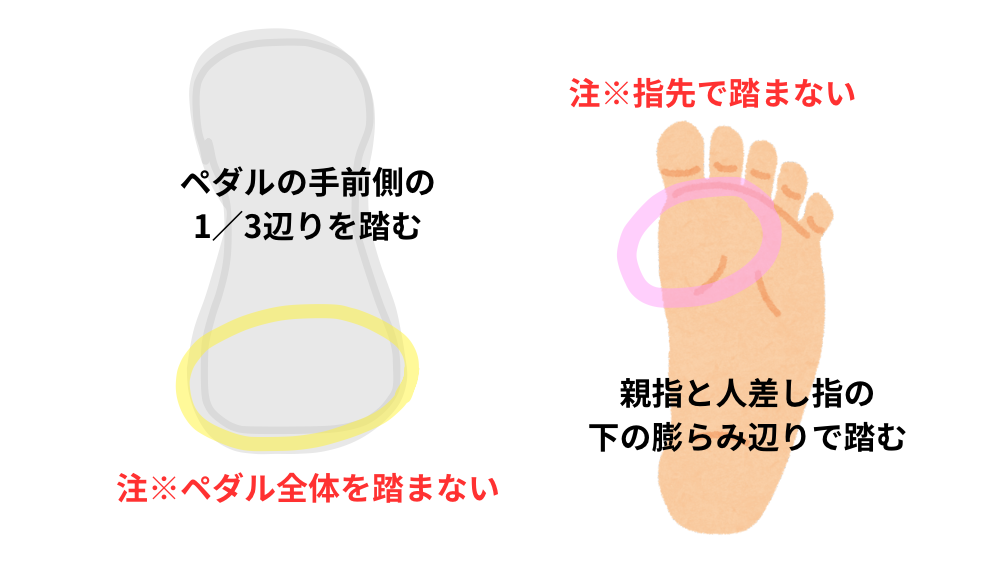

ペダルを踏む位置

ペダルは図にあるようにペダルの奥までいかない辺りを、足の土踏まずあたりで踏むのが正解です。

特に小さい子や女性は親指あたりに力を入れて踏み込んでいる事が多くあるので注意してくださいね!

足のポジションはかかとが離れない場所

これも小さい子や女性に多いのですが、ペダルを踏むときにかかとを固定せずに膝から上下に踏み込んだりあげたりしている場合がありますが、完全にNGです。

ペダルを踏む音がガシャンガシャン鳴ることもありますし、踏み込む深さが安定しません。

正解はこちら。

ペダルを曲に合わせて踏むタイミング

ペダルは響かせたいからといって、ずっと踏んだままにしていればいいものではありません。

「踏むタイミング」「外すタイミング」がそれぞれにあります。

楽譜にペダルのタイミングを書いてくれているものもありますが、書いていない場合もありますので、自分でもどのタイミングで踏むといいのか知っておきましょう。

左手の和音やフレーズの始まりに合わせてペダルを踏む

基本的に

- 左手:伴奏部分

- 右手:メロディ

を弾くことが多いと思います。

なので、メロディに合わせてペダルを踏みたくなるかもしれませんが、合わせるのは左手です。

左手が和音を弾くタイミングでペダルを踏むと、和音の響きを持続させながら右手のメロディーが滑らかに聴こえます。

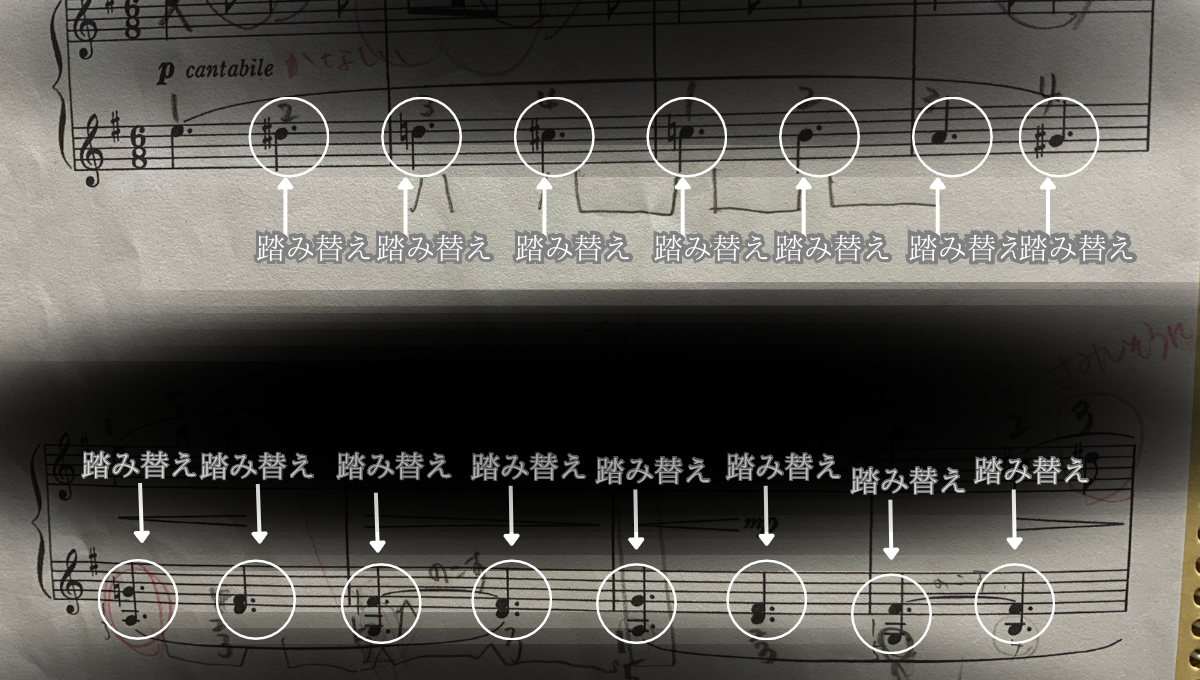

田中カレン:「星のどうぶつたち」より「こぎつね」の一部です。

(※人様の楽譜をどこまでさらしていいのか分からず、隠しに隠したら恐ろしそうな写真になりましたがご了承ください。。)

田中カレン/星のどうぶつたち (こどものためのピアノ曲集) [ 田中カレン ]

きれいな曲が多く初級~中級あたりの方にはめちゃくちゃおすすめです。(発表会で弾く曲選びに迷ったら、ぜひ候補に入れてもらいたいです。)

上級者やピアニストのように難しい曲となると分かりませんが、基本的に左手に合わせることを覚えておいてください。

新しいフレーズが始まるタイミングで踏む

ペダルの基本は「フレーズの始まりに踏み替える」です。

歌を歌うのと同じだと思うと分かりやすいです。

歌もフレーズの途中で息継ぎしたりしませんよね?

ペダルも呼吸だと思うと使いやすくなるかもしれません。

新しいフレーズが始まるタイミングでペダルを踏むと、フレーズ全体が滑らかにつながります。

ハーモニー(和声)が変わるタイミングで踏む

和声(コード)が変わる瞬間でペダルを踏み替えることで、響きを整理しながら曲の流れを美しく保てます。

強調したい音やアクセントに合わせて踏む

強調したい音(sf、ffなど)やフレーズの頂点となる音でペダルを同時に踏むと、迫力や深みが増します。

特殊な効果や雰囲気を出したい場合

印象派や近現代の楽曲では、響きを重ねて幻想的な雰囲気を作りたい場面があります。

とにかく音をよく聞いて「ここだ!」と思うところ

ペダルを使い始めたばかりの頃の、一番最初の目標は「耳で聞いてペダルを踏む」ことができるようになることです。

まず目指すのは「耳で聞いてペダルが踏める」様になること!※大事なので2度言う

楽譜通りに踏んでいるつもりでも音が濁っていたり、音が繋がっていない事はあるのですが、それを自分の耳で聞いて分かるようにならなければペダル使いは上達しません。

ペダルは耳で踏むと言っている先生もいらっしゃるくらい、よく聞くことが大切なんですね。

ペダルを踏むと音が濁る理由

ペダルを踏んで音が濁る場合、見直す必要があるのは3つ!

- ペダルを踏むタイミング

- ペダルを踏む深さ

- ペダルを踏むスピード

この3つのいずれか、あるいは複合にあります。

ひとつずつ解決策と合わせて説明していきますね。

踏むタイミングが早くて前の音が残っているから濁る

特に、次の鍵盤を弾く前にペダルを踏み替えると、響きが整理されず混乱した音になります。

解決方法

①基本の動作を覚える

音を弾いた「後」にペダルを踏むことを意識します。

例えば、「ド」の音を弾いた直後にペダルを踏み、「レ」の音を弾いた瞬間にペダルを離して再び踏む、という順序です。

②ゆっくり練習する

初めは非常にゆっくりと「弾く→踏む→離す」の順番を確認しながら練習します。

例えば、「ドレミファ」を弾きながら、各音ごとにペダルの動きを合わせていきます。

③耳で確認する

音が濁らないか、耳で響きをしっかり確認します。

音がクリアに聞こえるタイミングでペダルを操作する感覚をつかみます。

④短いフレーズで練習

簡単な曲や短いフレーズ(例:「ドミソ」から「ドファラ」への和音進行)で、ペダル操作のタイミングを練習します。

ポイント

ペダルは「次の音が鳴った瞬間」に離して再び踏むのが基本です。ゆっくり丁寧に練習し、手と足の動きを連動させる感覚を身につけましょう。

深く踏み過ぎている

その結果、音が混ざり合い「濁る」原因になります。

軽やかなフレーズや速い和音進行では、深いペダル操作は響きをコントロールしにくくなるので注意が必要です。

解決方法

①浅く踏む練習をする

ペダルを完全に踏み込まず、半分または浅めに踏む「ハーフペダル」を試してみる。

音の響きを耳で確認しながら、どの深さで濁らずクリアに聞こえるか繰り返し練習してみて下さい。

②足首の柔軟性を意識する

ペダルを力任せに踏むのではなく、足首を支点に軽く操作します。

かかとは床につけたまま、つま先だけでペダルをコントロールする練習をしてみましょう。

③短いフレーズで試す

「ドミソ」の三和音を弾きながら、ペダルの深さを変えて響きを確認します。

浅く踏んだ場合と深く踏んだ場合の違いを耳で聞き分ける練習を繰り返しましょう。

ポイント

音が濁らない「ちょうど良い深さ」を見つけるには、耳で響きをよく聴きながら調整することが大切です。

初めはゆっくりとしたテンポで練習し、慣れてきたら曲全体で応用してみましょう。

ペダルを踏み替えるスピードが遅くて前の音が残ってしまうから濁る

踏み返すスピードが遅いと音が残る

特に、和音やフレーズが切り替わるタイミングで素早く踏み返さないと、不要な音が混ざってしまいます。

また、ペダルを深く踏み込みすぎている場合も戻す距離が長くなり、スピードに影響します。

解決方法

①踏み返しの動作を素早くする練習

音を弾いた直後にペダルを離し、すぐに再び踏む「切分ペダル」の動きを練習します。

例えば、「ドミソ」→「ドファラ」の和音進行で試してみます。

ペダルを「上げる→下げる」を一瞬で行うよう意識します。

ピアノ演奏において重要なテクニックの一つで、和音やフレーズの変わり目で音をレガート(滑らかに)につなげるために使用するペダル技法です。

②ペダルの浅い操作を心がける

ペダルを完全に踏み込まず、浅め(ハーフペダル)で操作することで、戻す距離を短縮できます。

③ゆっくりしたテンポで練習

初めは非常にゆっくりしたテンポで、「弾く→ペダルを上げる→再び踏む」の順序を確認しながら練習します。

慣れてきたら徐々にテンポを上げます。

④耳で響きを確認する

音が濁らず、次の音と自然につながるかどうか、自分の耳で確認しながら練習します

ペダルを踏むタイミングのバリエーション

ペダルとは使えば使うほど奥が深いもので、ただ踏めばいつも同じように使えるものではありません。

みんな色々なテクニックを駆使してより素敵な演奏ができるように使いこなしています。

よく使うペダルの踏み方を中心に紹介していきますね!

レガートペダル(後踏みペダル)

よく使う踏み方★★★

弾きたい音を弾いた後にペダルを奥まで踏んで離し、次の音を弾いた直後にまたペダルを踏むテクニックです。

②すぐにペダルを踏む

③次に踏み変えたい音を鳴らす

④直後にペダルを放し、すぐにペダルを踏む

最初は少し難しく感じるかもしれませんが、このレガートペダルのテクニックが最もよく使われる踏み方です。

音が濁ることもなく、きれいに次の音へ繋ぐことができます。

前踏みペダル

鍵盤を弾く前にペダルを踏み込むテクニックです。

ベートーヴェン『悲愴ソナタ』の冒頭などのようにできる限り音を響かせたい時に使います。

しかし、実際にはあまり使うことはない踏み方になります。

リズムペダル(同時ペダル)

弾きたい音と同時にペダルを踏むテクニックです。

アクセントをつけてリズミカルな効果を出したい時などに使います。

こちらも実際にはほとんど使うことは無い踏み方になります。

ペダルを踏む深さのバリエーション

「ペダルを踏む」と一言で言っても、その踏み方には様々なテクニックが隠れています。

壮大な曲やポップな曲など、演奏する曲に合わせて踏み分けていけるようになりたいですよね!

踏み方について詳しく解説していきます!

フルペダル

「フルペダル」とは、ペダルを1番下まで完全に踏み込んだ状態の事を言います。

特徴

- ペダルを完全に踏み込むことで、全ての弦に触れているダンパーというものが持ち上がり豊かな響きが得られる。

- 他の弦にまで共鳴するため、ハーフペダルよりも音が持続して壮大な響きを作り出す。

使用場面

- 壮大な響きが必要な箇所(例:ロマン派の楽曲)。

- 長く持続する音や和音を強調したいとき。

注意点

- 音が混ざりすぎて濁る場合があるため、和音進行が速い部分では控える。

- 初心者にはタイミングや調整が難しく感じることもある。

フルペダルが適している曲の例

※大好きなcanacana様の演奏でお送り致します。

ショパン:ノクターン 第2番 変ホ長調 Op.9-2

豊かな響きと感情表現を強調するため、フルペダルが効果的。

リスト:愛の夢 第3番

流れるような旋律と深い響きを生かすために使用。

ショパン:英雄ポロネーズ Op.53

壮大で力強い響きを出す場面でフルペダルが活躍。

ハーフペダル

「ハーフペダル」とはペダルを最後まで踏み込まず、中間のあたりまで踏んでいる状態のことを言います。

ハーフペダルもよく使うテクニックですが、演奏に合わせて3通りの使い方があります。

- 踏んでいないペダルを半分ほど踏みこむ

- 完全に踏みこんでいるペダルを半分だけ戻し、もう一度完全に踏み込む

- 低音域の音を打鍵し、その余韻のみをペダルで響かせる

それぞれに使うメリットデメリットなどありますので詳しく説明していきます!

①踏んでいないペダルを半分ほど踏みこむ

音の響きを少しだけ加えたいときに使います。

特徴

- 音の濁りを軽減: 完全にペダルを踏むと音が混ざりすぎて濁る場合、この方法で残響を調整することでクリアな響きを保てる。

- 低音の持続: 左手のバス音をつなげつつ、他の音の響きを抑えることで和声が明瞭になる。

- 表現力の向上: 音響を微調整できるため、演奏に繊細なニュアンスを加えることが可能。

②完全に踏みこんでいるペダルを半分だけ戻し、もう一度完全に踏み込む

音の響きをリセットしながら、低音を残したいときに使います。

特徴

- 低音を残しつつ高音の濁りを軽減: バス音を途切れさせず、他の音域の響きを整理することで、クリアな音響を保てる。

- 滑らかな音響変化: 音響が急激に変化するのを防ぎ、自然なフレーズの流れを作り出せる。

- 表現力の向上: 音色や響きを細かく調整できるため、繊細なニュアンスを演奏に加えることが可能。

③低音域の音を打鍵し、その余韻のみをペダルで響かせる

特徴

- 低音の余韻を強調: 低音の深い響きを際立たせ、曲に重厚感や奥行きを加えられる。

- 高音の濁りを防止: 高音域が混ざりすぎず、全体の音がクリアになる。

- 特殊効果: 音楽に独特な空間感や静寂感を作り出すため、近現代作品でよく使われる。

使用場面

- 音の透明感を維持したい箇所(例:モーツァルトやバロック音楽)。

- 和音進行が速い部分や軽快なフレーズ

ハーフペダルが適している曲の例

※またまた大好きなcanacanaca様でお送りいたします。

バッハ:G線上のアリア

音の透明感を保ちつつ、適度な残響を加えるためにハーフペダルが適している。

モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトモジーク

音の透明感を保ちながら響きを調整するために使用。

バッハ:平均律クラヴィーラ 第1巻 第1番 プレリュード BWV846

軽やかでクリアなタッチを維持するためにハーフペダルが最適。

ペダル記号の読み方

まずは自分でペダルの位置を考えるよりも、ペダル記号が書かれている楽譜で練習したい所だと思います。

しかし楽譜に慣れていないと、どれがペダル記号か分からないと思いますので合わせて紹介しておきます!

ペダル記号1つめ

ペダルを踏むところと、外すところにそれぞれ記号が書いてあります。

記号は下の絵のようなマークで印されています。

※senza Ped.(センツァ・ペダル):作曲者がペダルを必要としないとした時に記入してある記号です。

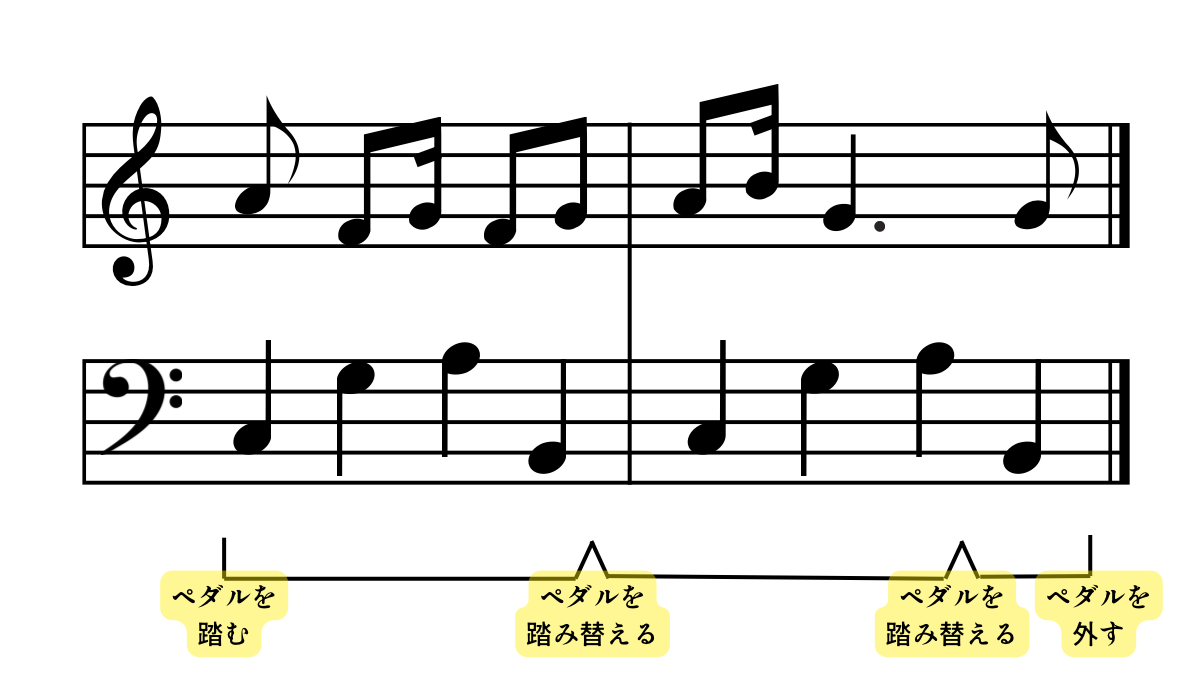

ペダル記号2つめ

2つ目は楽譜の下にカギカッコのように記してある場合です。

山になっているタイミングで素早く踏み変えます。

※この楽譜はわたしが適当に並べただけなのでこの通り弾いてもきれいな音楽にはならないです。汗

もし慣れてきて自分でペダルを考えるようになったとしたら絶対2つ目の書きかたしますよね!笑

ペダルの踏み方が分からない人必見!音が濁らない方法まとめ!

ペダルの基本は「レガートペダル」(後踏みペダル)

そして「ハーフペダル」と「フルペダル」を使い分けながら演奏することが大事なんだと分かりましたね。

でも一番大切なことは「耳で聞いてペダルを使う」ことです。

音が濁っていないか?ペダルを深く踏み過ぎていないか?全部耳で聞いて、自分で分かるように根気良く練習していきましょう。

練習すれば必ず器用に使えるようになります!

一緒に頑張っていきましょう!!

応援しています。