ピアノのリズム練習が大切とはよく聞きくけれど何でなのかな?

リズム練習っていったいどんな風にすればいいの?

楽譜を見てもリズムが分からないから聞いたことの無い曲は弾くことが出来ないくて困ってる。。。

こんなお悩みありませんか?

この記事では

- ピアノを始めて間もないくらいの初級者

- 少し理解出来てきた初中級あたり

の方のリズム練習のハテナ?に答えた記事を書いています。

これくらい簡単なリズムから説明していますので今楽譜が読めない場合も安心してください。

読み終わった頃には簡単な楽譜なら自分で理解して弾けるようになっていますよ!

独学でつまずいてしまっているなら必ず役に立つ内容になっていますのでぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いたのは

ピアノが大好き!「to-ko」です。

我が子がピアノを習い始めた事をきっかけに

自分も大人の初心者「独学ピアノ」として始めました。

前向きに取り組んでいるおかげか

娘は出場させていただいたコンクールでは軒並み賞をとれるくらいに上達しています!

同じく頑張る独学ピアノさんや、

子供のサポートに奮闘中のママさんの、

少しでも参考になる記事をいち早くお届けします!!

ピアノのリズム練習をした方がいい理由

ピアノを弾くにあたって「リズムを理解している」ということはとても重要です。

理由は

- リズム感は音楽の基礎

- 自分で楽譜が読める読めるようになる

- 両手の音を合わせられるようになる

- 細かく部分的に練習していくことができる

この辺りのことができる必要があるからです。

順番に説明していきますね!

リズム感は音楽の基礎

音楽は

②メロディ

③ハーモニー

この3つの要素で構成されており、リズムはその土台となります。

リズム感が不足すると、演奏が不安定に聞こえ、テンポが崩れる原因になるんです。

音楽におけるリズムとは

- 「音の長短」

- 「高低」

- 「強弱」

などの抑揚が一定の規則性を持つことを指します。

楽譜が自分で読めるようになる

小さいうちに、リズムや読譜の練習をおろそかにしてしまうと楽譜を自分で読むことが出来ないまま耳コピに頼ってしまうようになります。

コンクールなどに出るとなると、やはり読譜に時間をかけるよりも指の動きなどの練習に時間を取ってしまう傾向にもあります。

いったん耳コピである程度の曲が弾けるようになってしまうと

その後から楽譜を読んで理解しながら弾くというのがとても難しくなってしまうようです。

何故ならシンプルに楽譜を読んでリズムを理解することってめちゃくちゃ難しいからです。

ここで実例をひとつ紹介します。

——————————–

グランドピアノでめちゃくちゃ上手に演奏していた男の子。

あまりにも上手でみんな彼の演奏にくぎ付け。

ところがお母さんの話を聞いてびっくり!

うちの子聞いて弾くことは出来るんだけど、楽譜は全く分からないんです。

真ん中のドも読めてないんですよ。

私がなんども弾いて聞かせてあげないと弾ける様にならないからもう限界に来てて困ってるんです!!

いやービックリ!

そんな事あるんですね。

でもそうだよなあ・・・

上手に弾けてしまう今から楽譜と向き合うの大変だろうなあ

と思いました。

リズム練習は早めに取り組んでください。

両手の音がそろう様になる

リズムを掴めるようになると「拍子」や「拍」が合わせられるようになりますので必然的に両手のタイミングが合いやすくなります。

簡単な曲を練習している時は拍を合わせる重要性などそこまで分からないかもしれませんが

速い曲や指が走りやすい曲などの練習では大事になってきます。

音の繋げ方を部分的に練習できる

リズムの練習を頑張ると、次第にリズム感が良くなります。

6歳の娘にもよく言うことですが

1音1音を鳴らすのではなく曲全体の流れに乗って音楽を感じよう

言うのは簡単ですが、小さな子には曲の流れに乗ろうなどなかなか伝わるものではありません。

しかしリズムの練習をしっかりとしていれば

「左手がターアンの間に右手はタタンタ」

などと簡単ですがまとまりとして練習していけます。

小さなまとまりからですがリズムが分かると分からないとでは最終的に大きく違ってくるんですね。

リズムの取り方

ネットなどで「リズムの練習」などで調べると

「1と2と3と4と」

と練習している先生が多いように感じますが

我が子は

「タン、タタ、ターアン」

などのようにリズムをとっています。

理由はシンプルに使用している教本がそうなっているからです。

利用している教本はこちらです。

みんなだいすき!リズムのほん(1) りんごのペーパークラフトつき [ 丸子あかね ]

今の時点で「リズムのほん3」まで学習していますが

3の時点でもかなり難しいリズム(符点8分音符や連符など)を学べていますが

セットで出てくる音符と実戦形式で学るのでおすすめです。

8分音符や16分音符など言葉で説明するのが難しいリズムの勉強にとても役立つので1から揃えていくのが特におススメです。

ピアノのリズム練習の種類

リズム練習も年齢やレベルに合わせて効率的に取り入れていきましょう。

必要な練習をしっかりと選んで実践してください!

「リズム感」とはそもそも何?

ピアノを演奏するうえでの「リズム感」とは一体どういうものなのでしょうか?

「リズム感」とは正しい一定の拍子を刻めることだったり、曲の流れに乗ってリズムや拍子を感じて演奏できるということです。

ピアノは両手で別のリズムを弾くので「右手」と「左手」同時に違うリズムを奏でられるようにもならないといけません。

リズム感が無いと曲としてのクオリティーはもちろん上がりませんし

そもそも自分自身、演奏するのが苦痛になると思います。

我が子も16分音符あたりからなかなかの苦戦ぶりでしたが

テンポをゆっくりにしたり

根気よくお手本を見せたりしているうちに何とか分かってきたようです。

リズムの練習は苦手な子には苦痛に感じる練習かもしれませんが

コツコツと頑張れば確実に上達しますので、

あきらめずに頑張って下さい。

幼児期におすすめのリズムトレーニング

小さいお子さんでもリズム感を養える方法はあります。

リトミック

幼児期におすすめとよく聞くリトミックですがリズム練習にも有効です。

幼児には嬉しくて楽しい時間になっておすすめです。

リズム譜を活用する

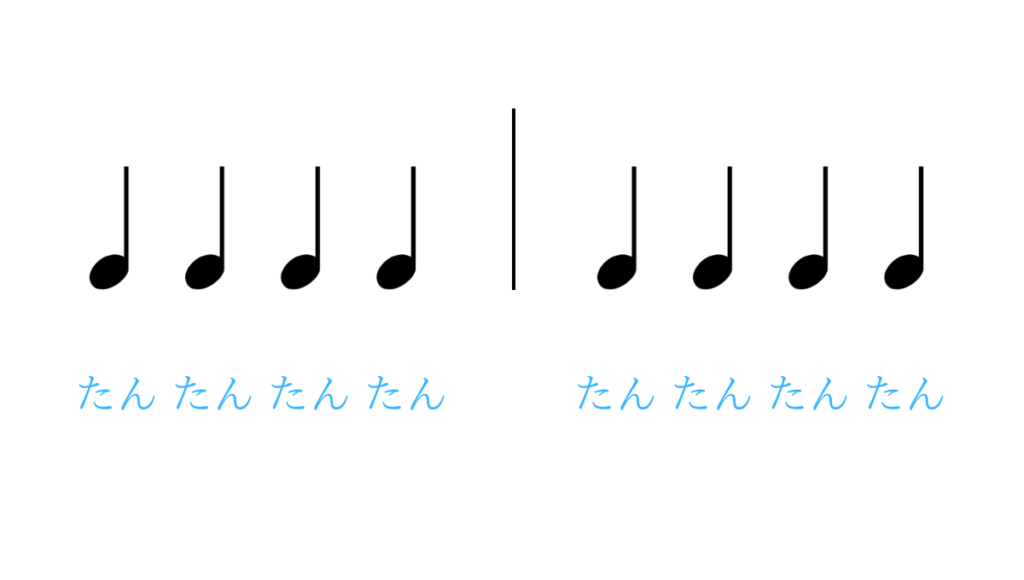

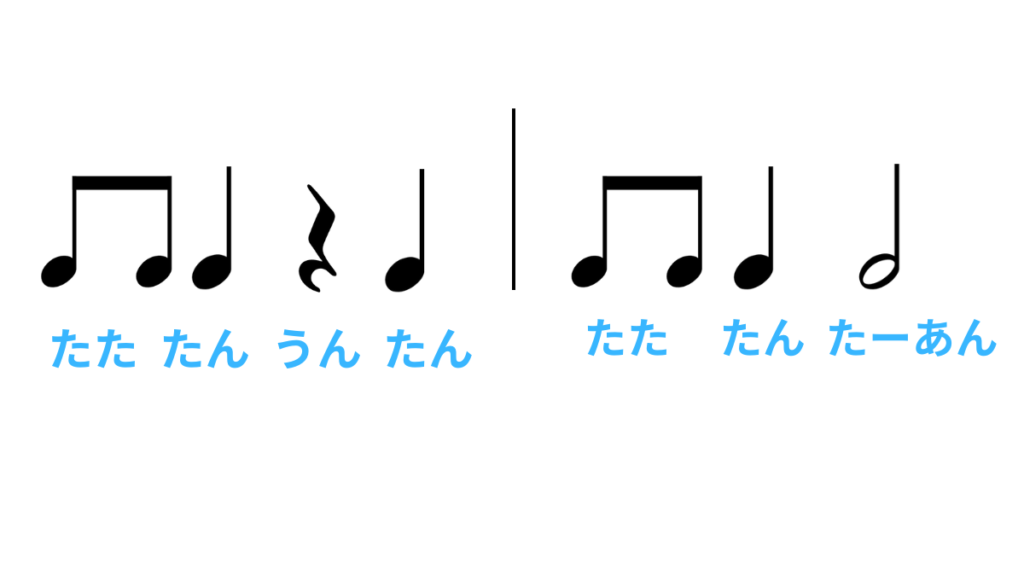

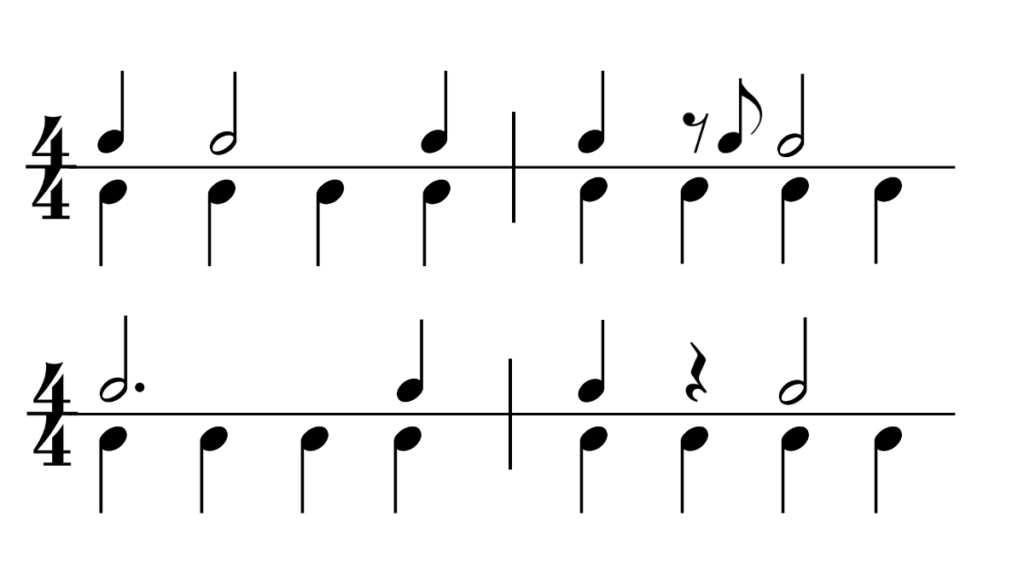

この様な簡単なリズム譜から活用してみましょう。

「たんたんうんたん」

と手を叩いたり広げたりしてリズム練習をします。

詳しいやり方は後ほど説明していますので、さいごまでご覧ください!

小学生以降におすすめのリズムトレーニング

大人はもちろん、小学生くらいになってきたら音符も少しは分かってくるのでリズム譜を活用しながらしっかり基本の練習を始めましょう。

メトロノームを利用する

メトロノームは、一定の間隔で音を刻むことで、正確なテンポを保つためのツールです。

意外と高いものなので、むりに購入しなくてもスマートフォンのアプリやWebサイト上にもメトロノームの機能はありますのでぜひ活用してください。

右手と左手両方で違うリズムをとるようになってくると

自分の合わせやすい方のリズムに合わせて速さを変えてしまう事があります。

自分のペースで合わさず、機械的に速さをたもってくれるアイテムを活用しましょう!

メトロノームを使うポイント

練習する曲の中で、比較的簡単なメロディーを選びます。

最初は片手ずつメトロノームに合わせて弾く練習をしましょう。

最初のうちは非常に遅いテンポ(例:=60)に設定し、正確に音を出すことを意識します。

慣れてきたら、徐々にテンポを上げていきます。

メトロノームに合わせる練習

注意点

- 焦らない:最初はゆっくりとしたテンポで練習し、焦らずに正確さを優先します。

- 毎日続ける:短時間でも良いので、毎日継続して練習することが重要です。

- 録音して確認する:自分の演奏を録音し、メトロノームとずれていないか確認することで、改善点を見つけやすくなります。

メトロノームを使った練習を続けることで、リズム感が養われ、安定した演奏ができるようになりますよ!

リズム譜を活用する

リズム譜は、音の高さを示さず、リズムだけを表した楽譜です。

音符の長さや休符を使って、音楽のリズムパターンを記します。

リズム譜は実際に自分で書いてみるのもおススメです!

複雑になってくると読むのも難しくなってきますが実際に自分で書くことで頭の中を整理することが出来ます。

記憶の定着に有効なアウトプットというやつですね!

※リズム譜を使った練習方法は後で詳しく説明していきますね!

リズム譜を活用する際のポイント

リズム譜を見ながら、手拍子でリズムを刻みます。

リズムを声に出すことでテンポが明確になります。

最初はゆっくりとしたテンポで練習し、徐々に速くしていきます。

同じリズムパターンを何度も繰り返し練習します。

基本的なリズムに慣れたら、付点音符や16分音符などの複雑なリズムに挑戦します。

練習した基本的なリズムパターンが、実際の曲のどこで使われているか探してみます。

リズム譜を使った練習は、楽譜を読む力を養い、正確なリズム感を身につけるのに役立ちます。

焦らず、少しずつ練習を重ねていくことが大切です。

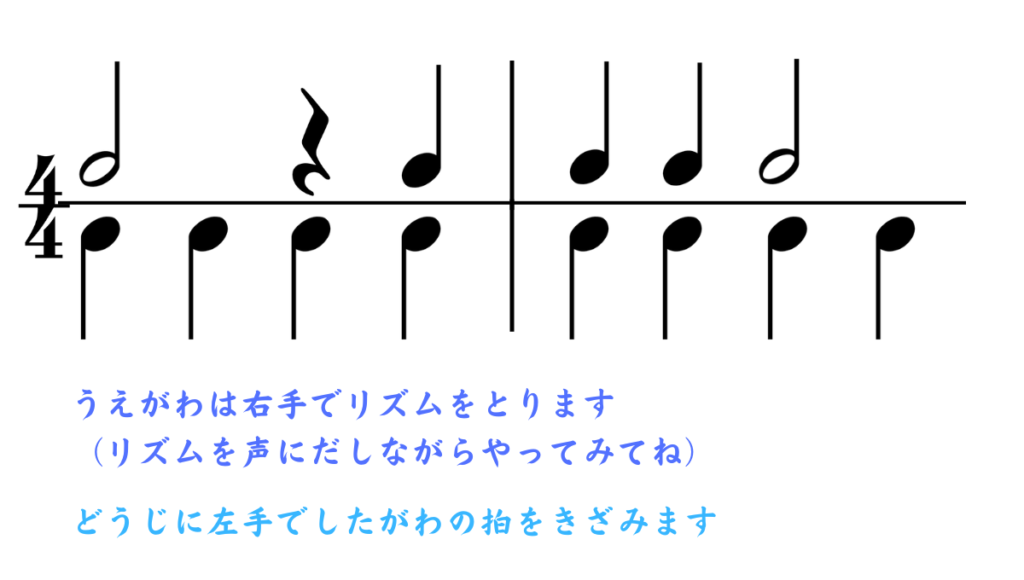

両手のリズムを合わせる練習方法

焦らずに、自分のペースで練習を進めることが大切です。

両手で弾けるようになるには時間がかかりますが、根気強く続けることで必ず上達します。

ピアノのリズム練習のやり方を解説!

それでは、実際にどのようにリズムの練習をするのかやってみましょう!

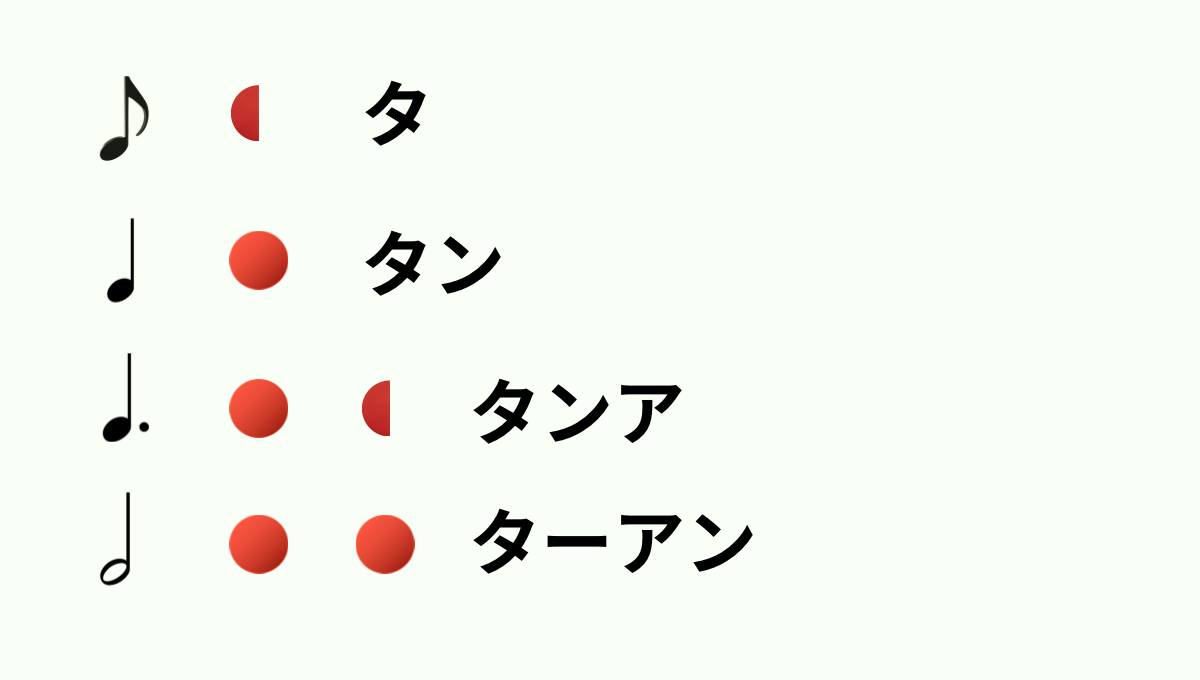

このように、音符と休符それぞれにリズムがあります。

順番に説明していきますね!

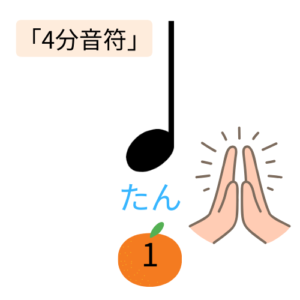

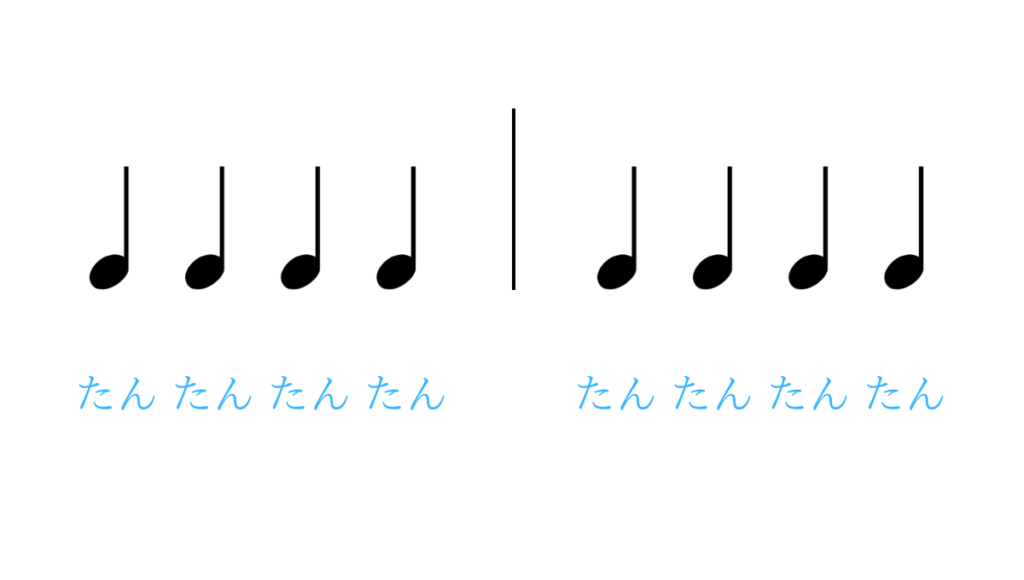

4分音符

音符の中でも基本の1泊を表す4分音符。

みかんでも、リンゴでもおにぎりでも何でもいいので

なにかあなたやお子様が好きな物で、

「半分」や「4分の1」などに分けられそうなもの1個分と理解して練習すると後々分かりやすいと思います。

「リズムのほん1」なら

分かりやすいペーパークラフトでできたリンゴが付属でついてくるのでおススメです。

両手打ちの練習

4分の4拍子のなか全部が4分音符であれば4回「たんたんたんたん」と胸の前で手を叩いてください。

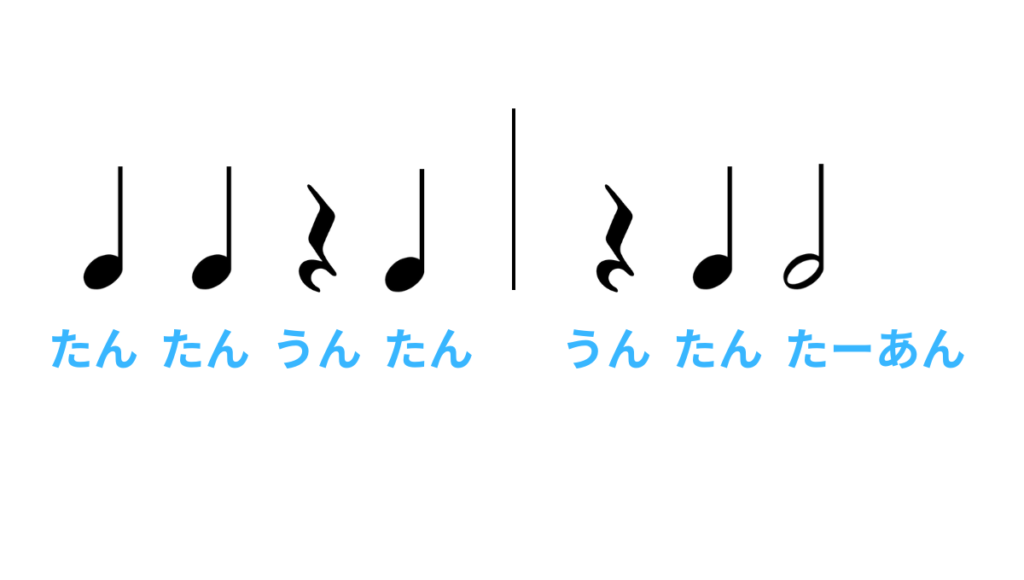

4分休符

4分音符と同じく1拍分の休みを表します。

両手打ちの練習

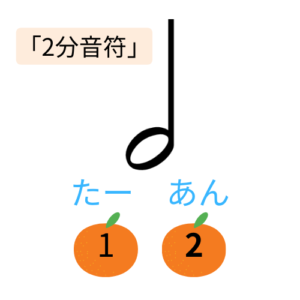

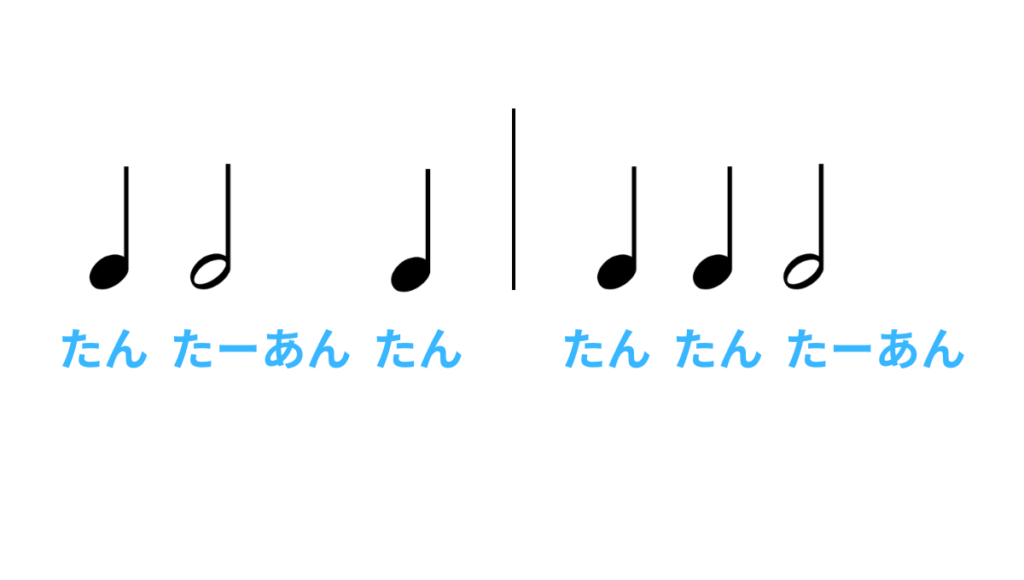

2分音符

4分音符2つ分の長さなので2拍になります。

両手打ちの練習

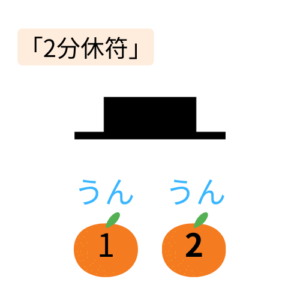

2分休符

2分音符と同じく2拍の休みを表します。

両手打ちの練習

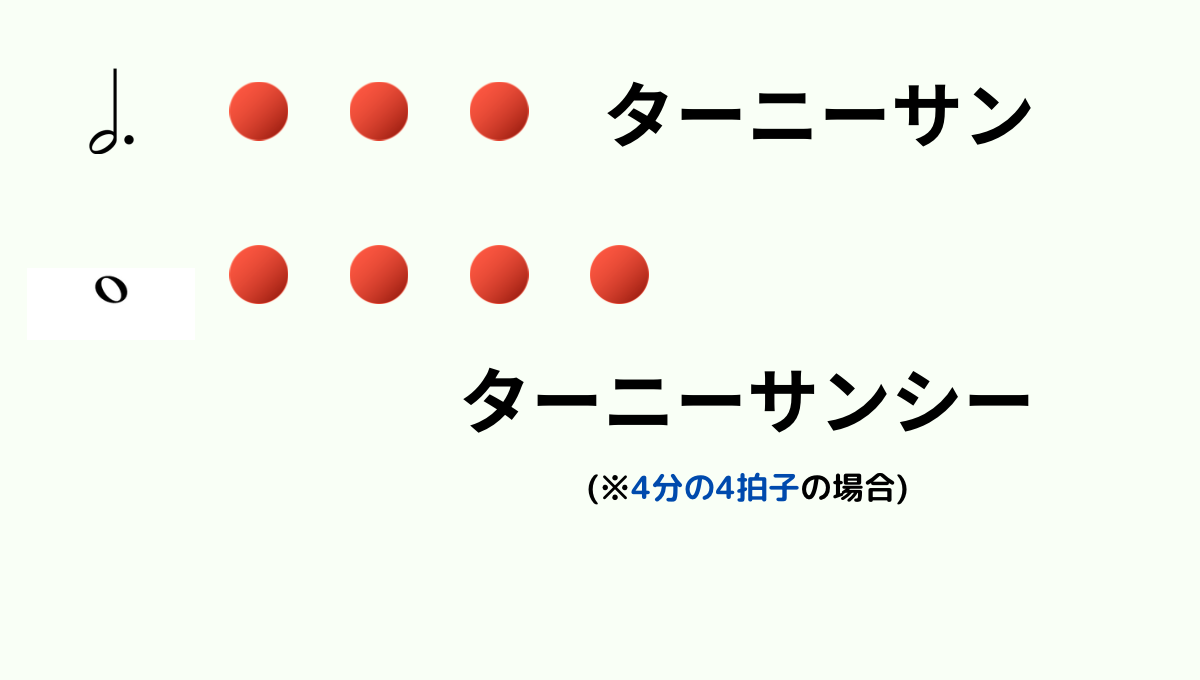

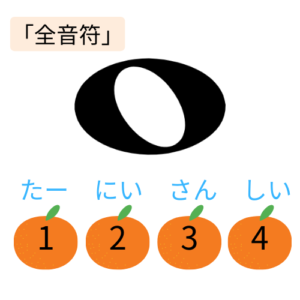

全音符

1拍子のなか全部の長さになります。

4/3拍なら3拍

4/4拍子なら4拍の長さになります。

両手打ちの練習

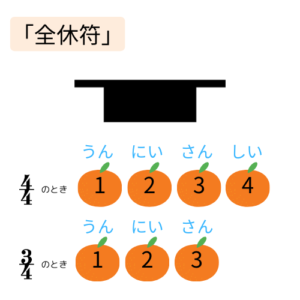

全休符

1拍の中すべて休符になります。

両手打ちの練習

8分音符

4分音符の半分の長さになるので0.5拍です。

両手打ちの練習

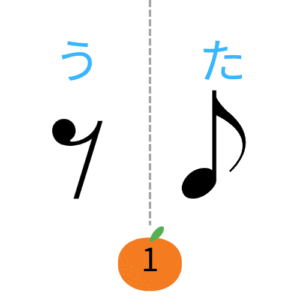

8分休符

8分音符と同じく4分休符の半分の長さを表します。

なので0.5拍となります。

両手打ちの練習

8分休符は8分音符とセットで練習するようになります。

「う た」で1拍となります。

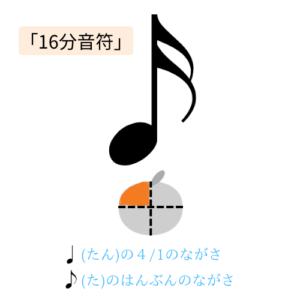

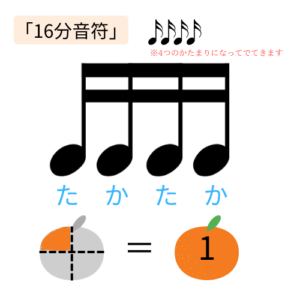

16分音符(16分休符)

16分音符は4分音符の4/1の長さになります。

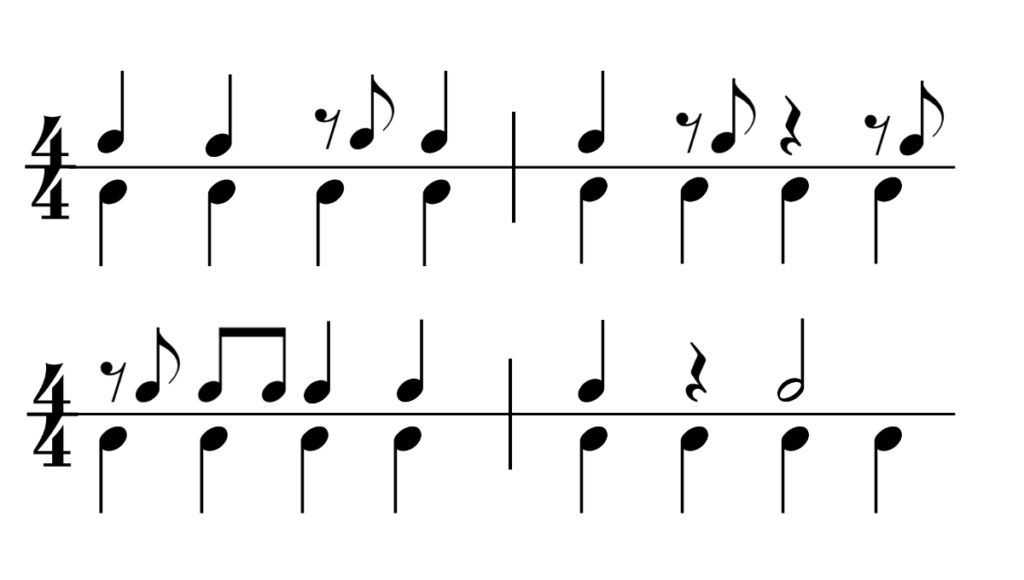

両手打ちの練習

16分音符は4つのまとまった形で出てくることが多いです。

(中級以上になってくると更にいろいろな音符とセットになってきます)

16分休符

4分休符の4/1の長さです。

8分休符の半分の長さになります。

両手打ちの練習

16分休符は色々な音符とセットになってでてきますが

ちょっと難しいので初級編では割愛します。

もし詳しく知りたかったりするようならお気軽にコメントくださいね。

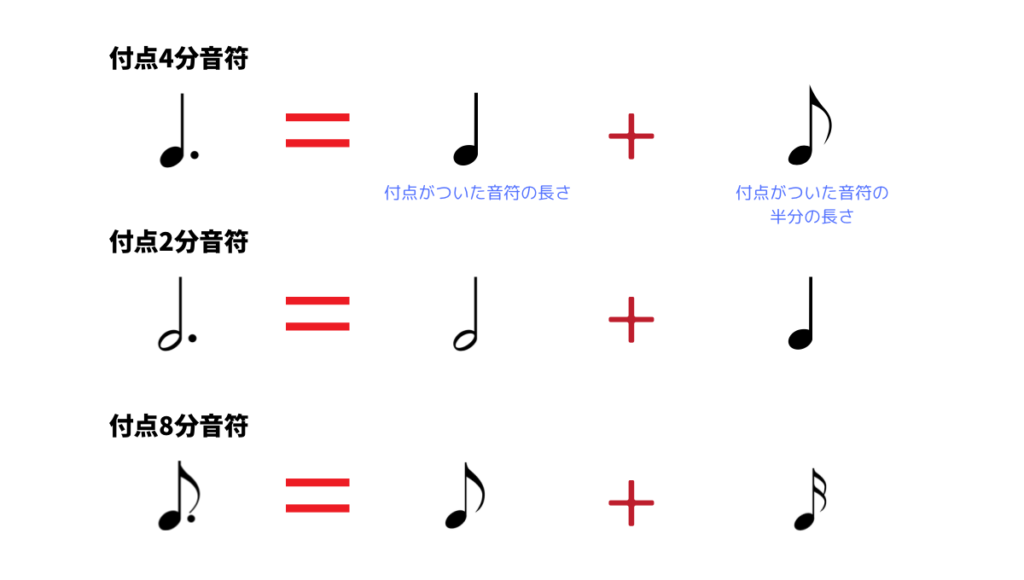

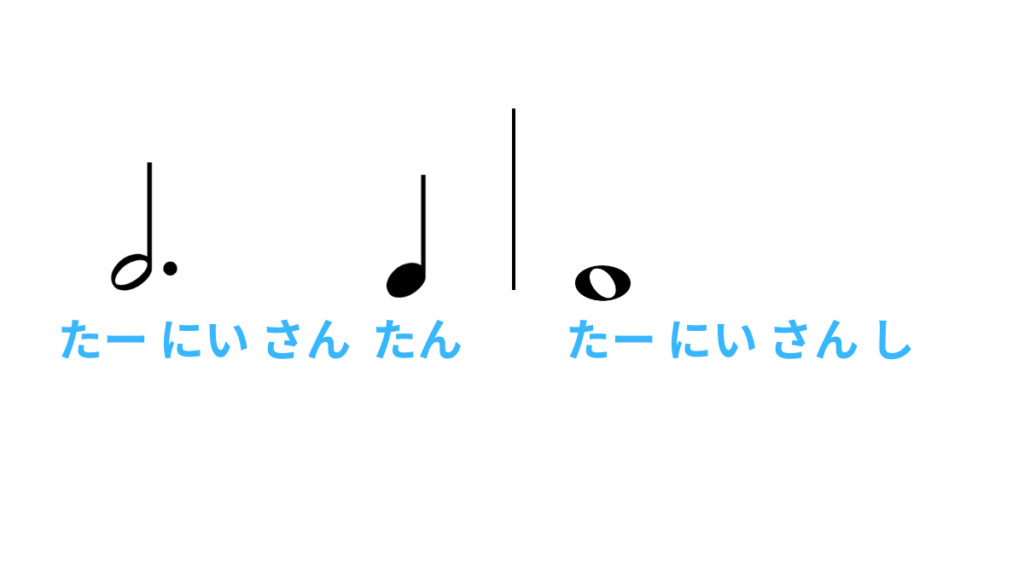

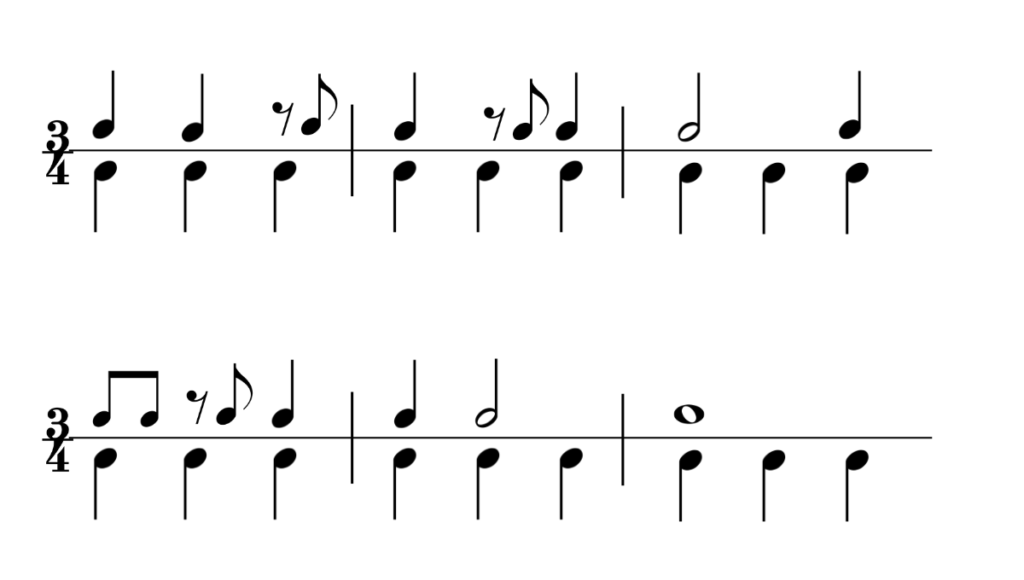

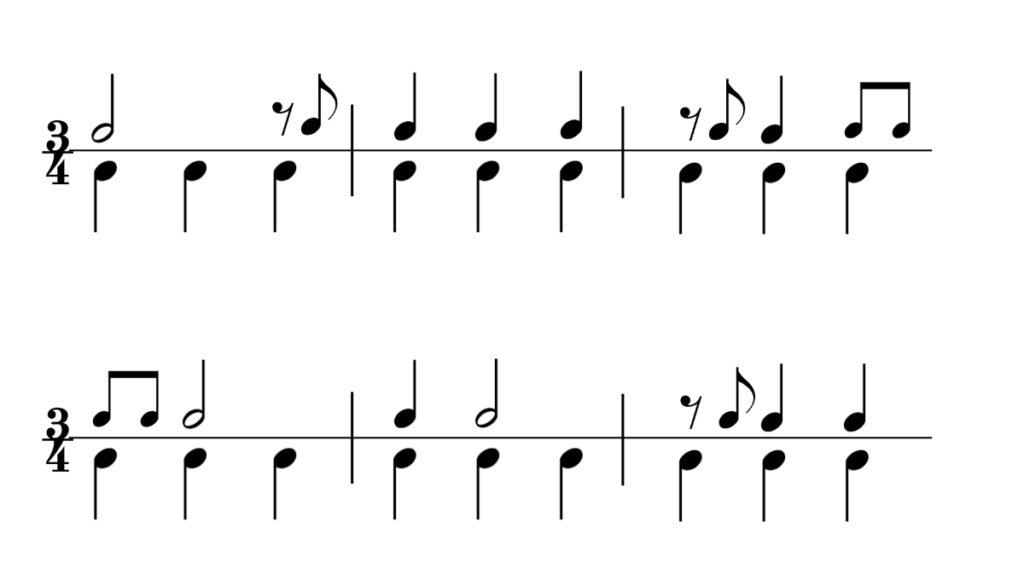

付点音符

音符の右下に付いた点は「付点」といい、

くっついた音符の半分の長さを表します。

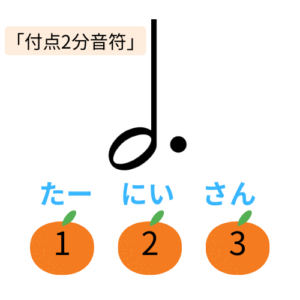

付点2分音符

2分音符と2分音符の半分の長さを合わせた3拍の長さになります。

両手打ちの練習

付点4分音符

4分音符と4分音符の半分の長さを合わせた1.5拍の長さになります。

両手打ちの練習

付点4分音符は8分音符と合わせてリズムをとる練習をします。

このセットで「たんあた」と2拍の長さになります。

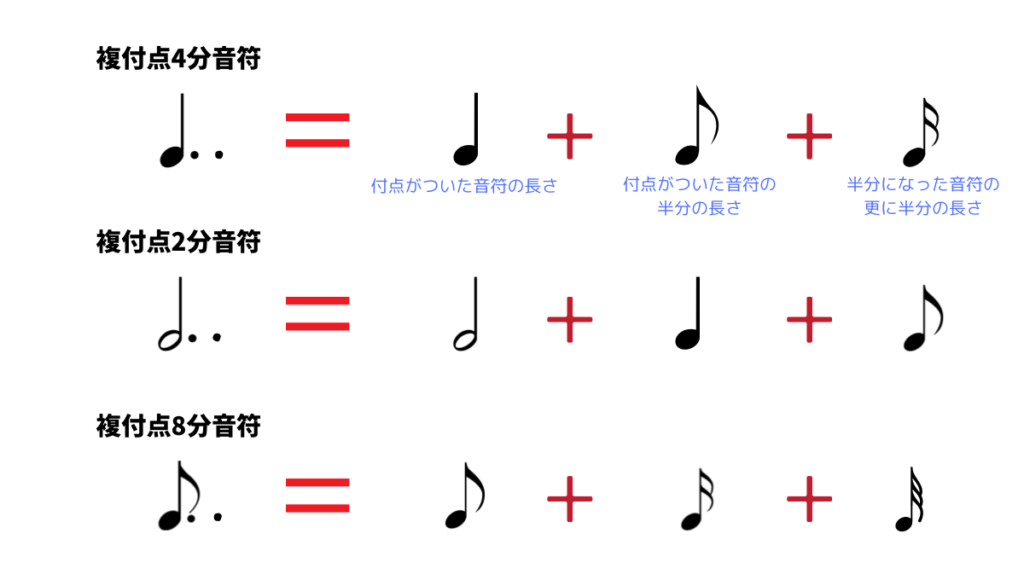

複付点音符

付点が2つ付いた音符で「ふくふてんおんぷ」と読みます。

1つめの付点が元の音符の半分の長さを表し

2つめの付点が元の音符の半分の長さの更にその半分の長さを表します。

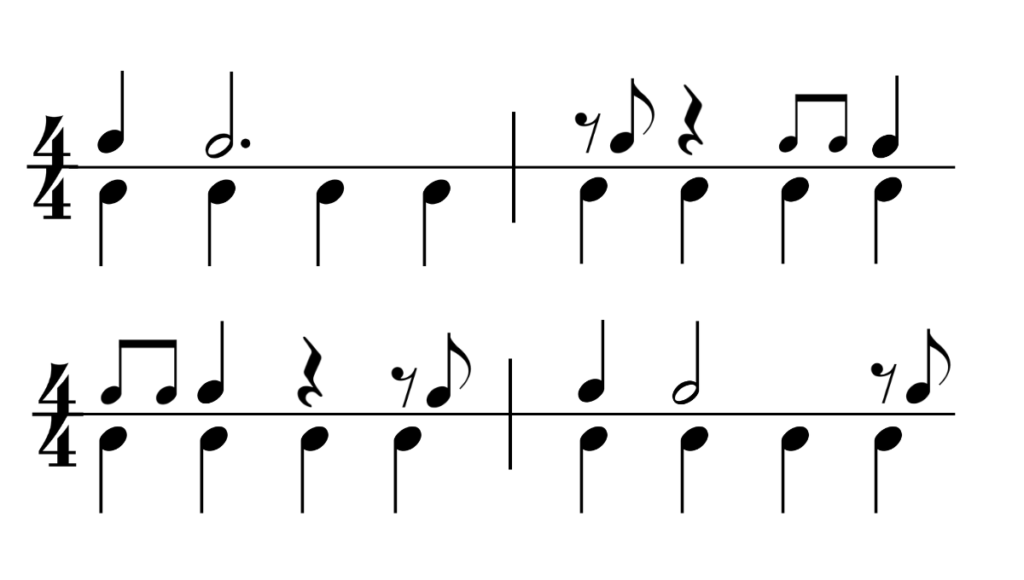

ピアノのリズム【練習問題】

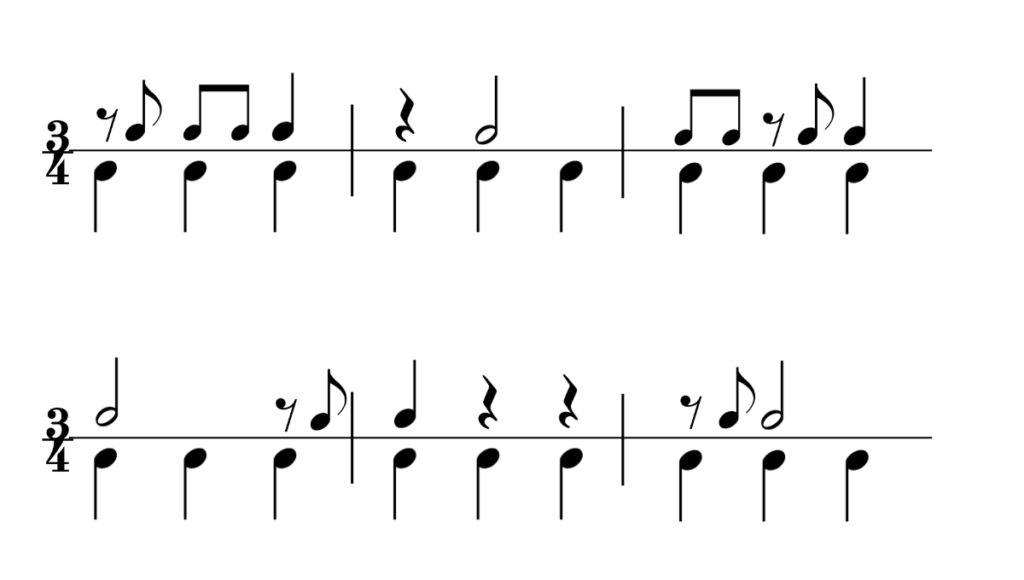

リズムをとれるか、いくつか練習問題をのせておきますので

ぜひ活用してみて下さい!

難易度★☆☆

両手打ち①

両手打ち②

両手打ち③

両手打ち④

両手打ち⑤

両手打ち⑥

難しく考えずシンプルに付点2分音符は3拍と理解するだけでとりあえず良いかもしれません。汗

難易度★★☆

拍子打ち①

拍子打ち②

拍子打ち③

難易度★★★

拍子打ち①

拍子打ち②

拍子打ち③

実際に手を動かして練習してみて下さい。

ピアノでリズム練習が必要な人の特徴

拍子や休符を意識できていない人

我が家の娘もそうですが、「音符」はまだ何とか意識できるようなのですが

「休符」はほったらかしの時間くらいにしか認識していないのがひしひしと伝わってきます。

「拍子」に関しては説明しだすと宇宙に行ってしまう勢いで意識できていません。涙

なので一見上手に弾けてそうに聞こえても、

無意識に合わせやすい方の手に合わせてリズムをとってしまうところがあります。

リズムの練習をもっとしっかりやり込まなければいけないなあと痛感するところでもあります。

両手を合わせるのが難しい人

片手ずつは弾けるのに、両手を合わせると途端に難しくなってしまうという場合

まずリズムの練習が必要な可能性が高いです。

SNS(X)でもこんな意見がありました。

こんにちは☺️

何の曲を練習されているのかわからないので何とも言えませんが、片手ずつは弾けるのに両手が難しいのであれば、もしかしたら難易度が少し高すぎるかもしれないですし、左右のリズムだけが合わないのであれば、音を合わせるよりリズム練習が必要かもしれないです。

ちゃんと伝えられず🙏— ⭐上の宮ほし音楽教室⭐ピアノ教室🎹菊名 (@hoshimusicschoo) April 29, 2021

との事です。。

ピアノを弾く人全員

結局ピアノの練習をする上でリズムの練習は必要なんだと思います。

ある程度上級者になっても細かい部分部分のリズムを正確にとれるよう練習するでしょう。

小さい頃からしっかりコツコツとリズムの練習をする習慣を大切にしたいと思います!